津軽塗は青森県の伝統工芸品です。

主に青森県津軽地方で作られている漆器、津軽塗。

その歴史は古く、江戸時代寛文年間、四代藩主津軽信政公の時代からと言われています。

漆を幾重にも塗って研ぎ出すという独特の技法を用いる津軽塗は、

堅牢なつくりと美しさを兼ね備えています。

技法としては、

唐塗(からぬり)・七々子塗(ななこぬり)・錦塗(にしきぬり)・紋紗塗(もんしゃぬり)

などがあります。

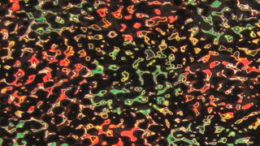

唐塗(からぬり)

唐塗は津軽塗の中でも一般的によく知られている塗りで、

独特な斑点模様が特徴です。

漆を何層も塗り重ねて凹凸をつけ研ぎ出すことで模様が浮き出てきます。

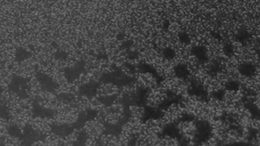

七々子塗(ななこぬり)

菜種を蒔いて小さな輪紋をつくり、研ぎ出すのが七々子塗です。

漆が乾く前に種を蒔き、乾いたら種を剥がします。

さらに上から漆を塗り重ねて研ぎ出すことで上品な模様が現れます。

紋紗塗(もんしゃぬり)

もみ殻を炭の粉状にしたものを、漆を塗った上から蒔いて研ぎ出します。

艶消しの地に光沢のある模様を付けた、全体的にマットな質感の塗りです。

錦塗(にしきぬり)

七々子塗の地に、唐草や紗綾型といった伝統紋様をあしらい、

錦のような豪華さを表したのが錦塗です。